乙巳年国庆,秋阳漫过吕梁山的褶皱。循着风里飘来的故事,走进离石区信义镇永红村。村口老槐树的影子斜斜落在馆墙上,“吕梁英雄故事馆”六个字浸在秋光里,泛着温润的光泽——这从不是座冰冷的展馆,更像一扇能触摸历史体温的门。

推开馆门,“骨脊山下 英雄吕梁”主题墙静立眼前。柔和的灯光漫过“觉醒—热土—民心—家国—奋斗—复兴”六个篇章的标识,恰似铺开一条从往昔通往未来的时光之径。

觉醒:星火初燃

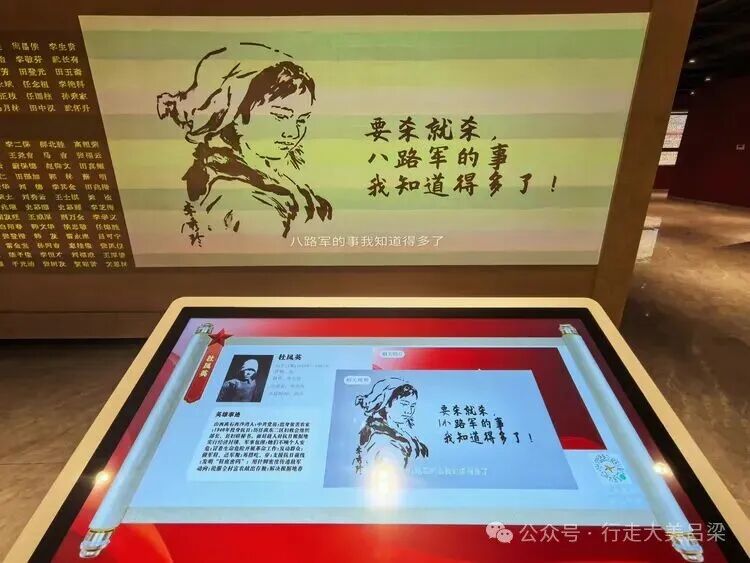

“觉醒”展区里,一张泛黄的照片让我驻足。画面中的吕梁青年紧攥传单,眼神灼灼,似要烧穿旧世界的阴霾。转角屏幕上,抗战妇女刘桂英的故事正缓缓流淌:她连夜背着伤员翻山越岭,鞋底磨穿就裹布前行,最后索性拆了棉袄给伤员御寒。镜头里,她补丁摞补丁的衣襟微微颤动,说起牺牲战友时眼眶泛红。那一刻我忽然懂了,英雄从不是课本里的符号,而是会疼会累,却仍把温暖留给别人的普通人。

热土:山河淬炼

步入“热土”展区,仿佛能听见吕梁群山的呼吸。每一道沟壑都曾涌动不屈的力量,每一座山梁都曾喷薄复仇的怒火。牺牲如星火灼穿暗夜,英雄精神在战火中淬炼,深深扎根于这片滚烫的土地。那些血火交织的岁月,早已将“热土”二字烙进吕梁的肌理。

民心:情深意重

“民心”展区的玻璃柜里,一只缺口粗瓷碗静静诉说往事。1942年,八路军战士把仅有的干粮倒进碗里,递给饿了三天的村民王老汉。后来老人把碗藏在炕洞,说:“这碗装过救命的情,得留着。”碗沿的缺口像一道年轮,圈住了军民鱼水相依的暖意。吕梁人民用“最后一把米做军粮,最后一块布做军装,最后一个儿子上战场”的赤诚,将个人命运与新中国紧紧熔铸在一起。

家国:薪火相传

“家国”展区的屏幕上,不同时代的英雄故事轮番上演:抗美援朝时怀抱炸药包冲向敌堡的吕梁籍战士,带领村民种果树脱贫的村支书,疫情期间主动接送医护的出租车司机。近百个故事叙事各异,却共享着同一种精神底色——那是刻在吕梁人骨子里的担当与奉献。

奋斗:山河新貌

VR体验区里,戴上设备,仿佛跟着八路军战士踏上吕梁山路。耳边风声呼啸,脚下碎石硌脚,远处枪炮声隐约可闻。这份沉浸感让我真切读懂“热土”的分量——它从不是文字的修饰,而是无数人用生命守护的信仰。走出体验区,军事主题园区里的孩子围着仿真战机模型叽叽喳喳:“叔叔,当年的飞机也是这样的吗?”志愿者笑着答:“比这简陋多了,但飞行员照样敢上天杀敌。”孩子们的眼睛亮了,那光芒与展区照片里少年们的眼神,竟如出一辙。

复兴:记忆永续

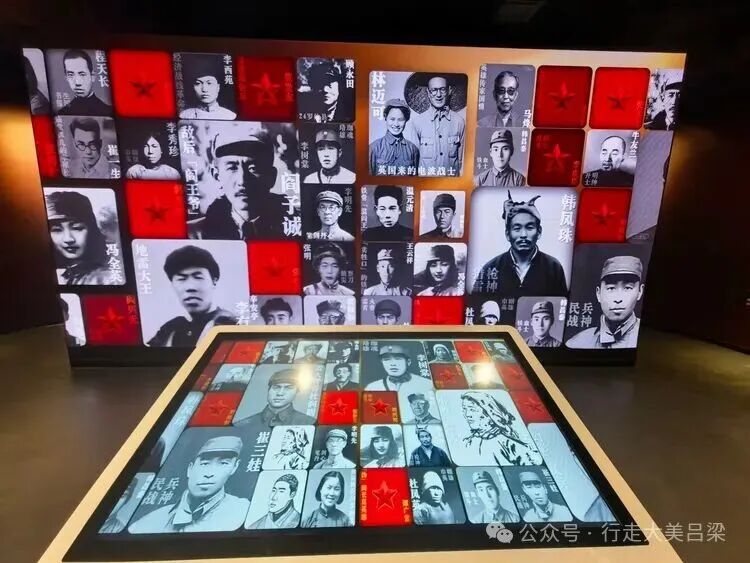

最让我动容的是“共建区”的英雄名录墙。9600余位英雄烈士的名字布满电子屏,指尖轻触,就能看见他们的面容:有的军装挺括、笑容青涩,有的工帽微斜、眼神坚毅。讲解员说,这些名字是从吕梁13个县市区的档案馆、老乡家中一点点搜集来的,征集还在继续——每个人都能上传家族记忆,让英雄故事被更多人看见。当我找到外婆常念叨的“张大叔”——名录上的“张福生”,备注写着“1947年支前运送弹药时牺牲”,外婆那句“你张大叔走的时候,才二十出头”突然在耳边响起。这一刻我才懂,“共建”的真意是:英雄不该被束之高阁,而该在讲述中被铭记,在传承中获得新生。

这座展馆本身,也是个动人的故事。它由永红村的闲置老建筑改造而成:旧仓库变成“奋斗”展区,村办厂房改成飞行影院。这样的改造,不仅留住了乡愁,更让历史与当下撞出奇妙的共鸣。

离馆时,夕阳把永红村染成温暖的红色。村口小卖部里,老板娘笑着对游客说:“自从开了这馆,来的人多了,我家枣糕也卖得火了。”路边的老党员大爷,正热情地给年轻人指认“当年游击队藏粮的山洞”。我忽然明白,这座红馆从不是孤立的存在——它让老建筑重获新生,让英雄故事重焕光彩,更让永红村的日子愈发红火。秋风吹过,老槐树叶子沙沙作响,像是在续讲未尽的英雄传奇,又像是在应和村里蓬勃的新生机。

走出展馆,手里攥着从共建区打印的“张福生烈士”信息卡,心中没有沉重的悲恸,只有温润的力量在涌动。原来红色教育不必是正襟危坐听报告、记笔记,而是走进一座馆,看见一只碗、一张照片、一个名字,就想起英雄曾和我们站在同一片土地;原来“传承”也不是空洞的口号,是普通人愿意讲家族记忆,是孩子愿意听英雄过往,是乡村因这些故事焕发新活力。

这座展馆最动人的,从不是展陈有多精致,而是它把“英雄”拉回了生活里——让我们确信,英雄精神从未远去。它藏在每一次对历史的回望中,藏在每个为生活奋斗的日子里,藏在永红村飘着枣糕香的风里,等着我们一次次遇见,一笔笔续写。

访吕梁英雄故事馆

骨脊山前秋意浓,

永红村畔起红篷。

千帧影里藏忠骨,

万姓名间记烈功。

VR穿回烽火线,

军园唤起少年锋。

莫言往事成尘迹,

风过吕梁带赤风。