【引言】吕梁山腹地的离东县机关旧址,是晋西北抗日根据地斗争史的“活化石”。1940年至1946年,作为晋西北行署第四分区下辖的县级抗日政权,离东县机关先后扎根离石区、方山县,以“领导区域抗日斗争、守护‘钢铁走廊’”为核心使命,亲历武工队歼敌除奸的壮烈、群众踊跃支前的热忱,更孕育出杜凤英、王云祥、阎志诚等英雄儿女“宁死不屈”的革命气节。

如今,两地旧址共涵盖26处单体建筑,总占地面积超9500平方米,却因岁月侵蚀与管护缺位,陷入窑洞塌陷、墙体开裂、构件腐朽的危机,其承载的革命记忆与文化价值正面临“流失风险”。为守住红色根脉、激活红色资源,本报告基于实地踏勘与史料考证,系统梳理离石、方山两地旧址的历史关联,深度剖析其核心价值与现存问题,最终提出“跨区域协同、科学化保护、多元化利用”的实施方案,助力这一珍贵红色遗产重焕时代生机。

一、旧址概况

(一)地理位置与规模

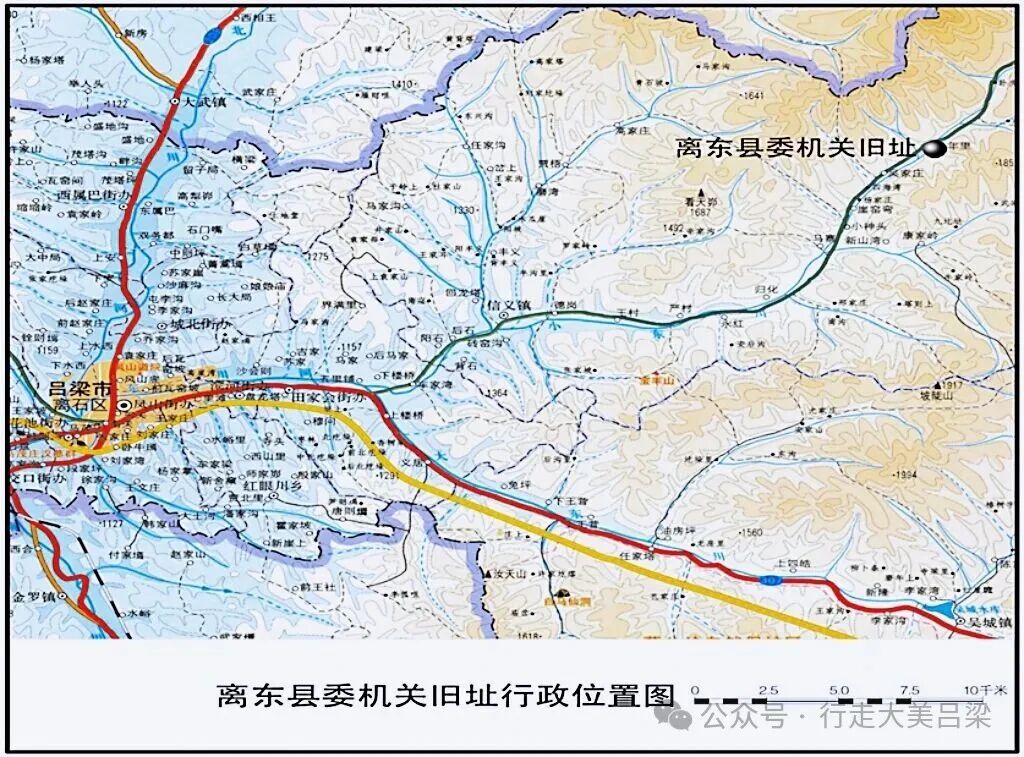

1、离石千年里旧址:地处离石区信义镇千年里村,隐匿于吕梁山深处,山高林密的自然环境为战时隐蔽提供天然屏障。核心区域坐北向南,呈规整院落布局,东西长24米、南北宽21米,占地面积504平方米,包含7处功能明确的单体建筑——既有离东县抗日民主政府(97.85平方米)、交通局(373平方米)、公安局(199.31平方米)等行政办公场所,也有华国锋路居(810平方米)、彭德怀路居(793.56平方米)及1处烽火台(25平方米),形成“行政主导、兼顾接待与预警”的功能集群。

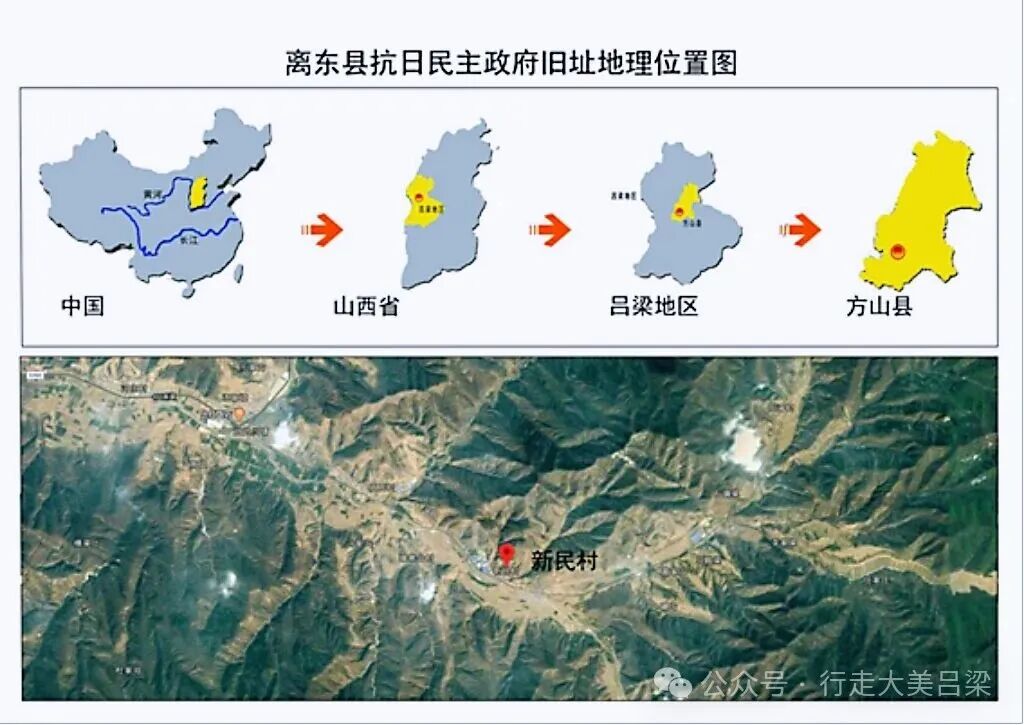

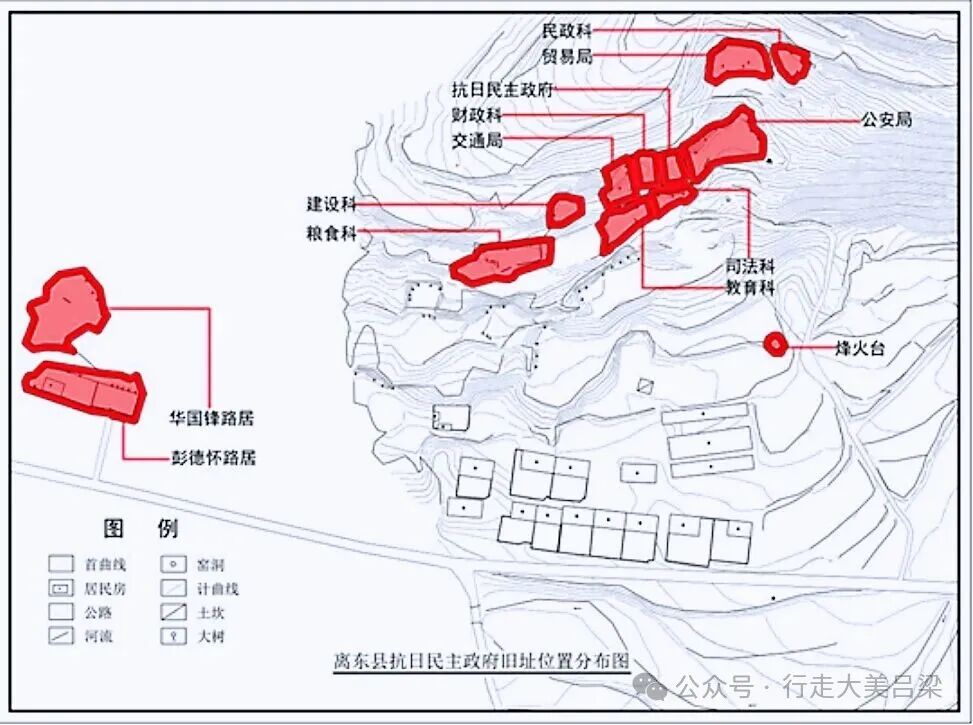

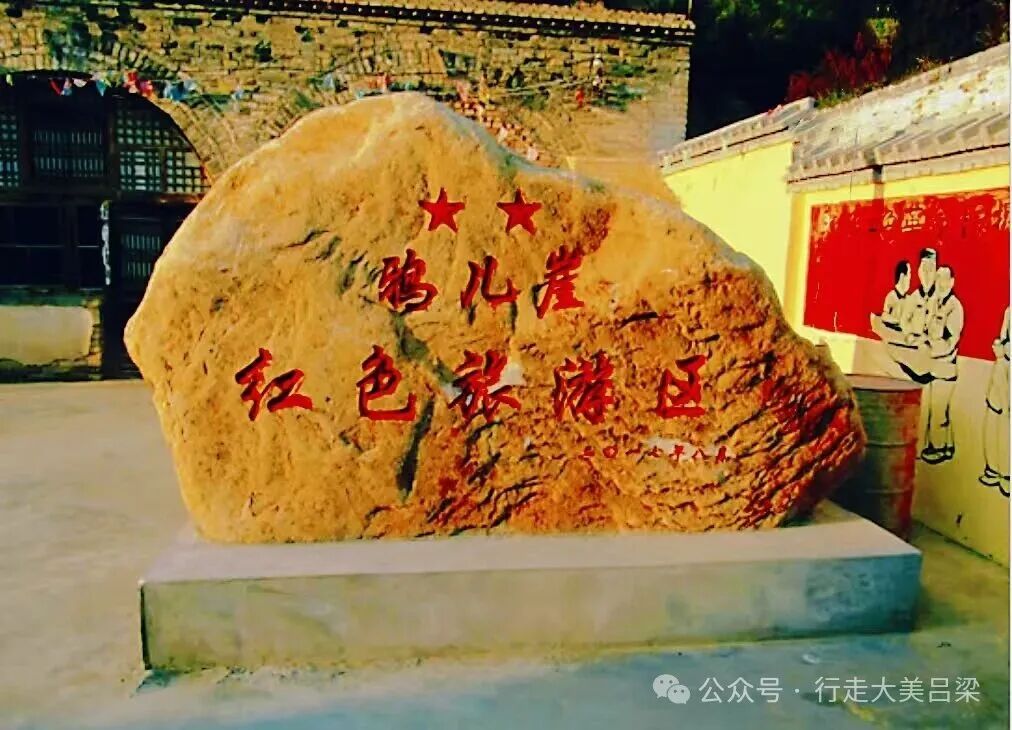

2、方山鸦儿崖旧址:位于方山县北武当镇新民村(原鸦儿崖),地处下昔沟、麻地会沟交汇处,地势险要且森林覆盖率高。旧址总分布面积达6000平方米,含19处单体建筑,涵盖15孔土窑、12孔砖窑及交通站专用设施;功能上在延续行政办公基础上,新增军需物资转运站、领导人临时休整点,成为“行政办公+军事保障+交通中转”的复合型革命遗址。

(二)建筑形制与现状

1、建筑特色:两地旧址均以吕梁山区传统“靠崖式土窑洞”为核心形制,融合战时实用需求与地方营造智慧。

离石千年里旧址:正窑为5孔石砌窑脸土窑洞,采用“交分圆线”拱券结构,力学稳定性强;大门为单檐硬山顶设计,灰瓦覆顶、实木板门,风格朴实厚重,尽显北方窑洞建筑的“坚固与简约”。

方山鸦儿崖旧址:在传统窑洞基础上升级,部分窑洞采用砖石混合砌筑以增强防御性,增设隐蔽式通风口与射击孔;交通站区域配套地下储物窖,可避光防潮存放军需物资,充分适配战略中转的功能需求。

2、保存现状:两地旧址均因“年久失修+无人居住+自然侵蚀”陷入严重损毁状态。离石千年里旧址正窑窑顶局部塌陷、窑脸开裂,大门及东西偏房仅存残垣断壁与部分地基;方山鸦儿崖旧址12孔砖窑墙体风化剥落、表皮空鼓,地下储物窖渗水严重;此外,两处旧址普遍存在院墙坍塌、院内杂草丛生、排水系统紊乱等问题,建筑本体安全隐患突出,已到“不抢救即消失”的危急阶段。

二、历史沿革与革命事迹

(一)政权建立与驻地变迁

1、离石千年里:政权初创的“奠基之地”(1940年9月至1942年11月)。1940年7月,为强化离石东部地区抗日领导力量,中共离石县抗日民主政府设立“离石东山办事处”;9月升格为“离东县佐公署”,11月正式成立离东县工委,确立县一级政权建制,机关驻地选定离石千年里村。此阶段,离东县政府以千年里为核心,搭建民政、司法、财政等6科及公安、交通等股室,形成“权责清晰、运转高效”的行政体系;同时依托周边隐蔽地形开展游击战争,动员群众参与“筹粮、送医、传情报”等支前工作,为区域抗日斗争筑牢根基。

2、方山鸦儿崖:战略转移的“枢纽核心”(1942年11月至1945年9月)。1942年,日军加大“扫荡”力度,推行“囚笼政策”“三光政策”,在离东地区设立5处据点,离石千年里驻地暴露风险陡增。为保障“钢铁走廊”(延安连接晋冀鲁豫及华中根据地的秘密交通线)安全,同年11月,离东县政府迁至方山鸦儿崖。此处沟谷纵横、森林密布,既便于隐蔽防御,又紧邻交通要道,除延续行政职能外,更承担起“护送刘少奇、邓小平、陈毅等高级领导人过境”“转运枪支弹药、药品等军需物资”的关键任务,成为晋绥边区交通命脉的“重要节点”。

(二)抗战历程与英雄事迹

1、艰难斗争环境:1942年至1943年,离东地区陷入抗战“最艰难时期”——日军对根据地进行“拉网式”反复扫荡,八分区根据地面积缩减90%以上;军民面临“缺衣、少食、少药”困境,干部战士因缺食盐加之营养不良等多患夜盲症,非战斗减员严重;日伪维持会频繁索要粮款、强征民夫,密探四处活动,群众人心惶惶,政权生存与斗争面临双重考验。

2、奋起反抗行动:面对绝境,离东县政府遵照党中央“向敌人挤地盘”指示,组建武工队分三路破局:

镇压汉奸:果断处决吴城伪村长“三尺鬼”、李家山汉奸“鬼不挨”等亲日分子,震慑敌伪势力,稳定群众情绪;

破坏交通:配合正规部队在薛公岭设伏,半小时内击毙日军二三十人,缴获步枪20余支、大车50余辆及大量粮食、药品,切断日军局部补给线;

重建政权:深入各村发展地下党员与民兵,构建“县—乡—村”三级情报网络,逐步恢复根据地控制区域,实现“从被动防御到主动反击”的转变。

3、英雄人物典范:离东县妇救会干部杜凤英,是吕梁英雄儿女的“精神标杆”。1942年,她因组织群众支前被日伪军逮捕,面对严刑拷打与公开羞辱,始终坚贞不屈,临刑前高喊“乡亲们,绝不当亡国奴”,最终被残忍杀害。其事迹被写入《吕梁英雄传》,成为凝聚群众抗日意志、激励军民抗争的“精神旗帜”。

4、历史印记:1944年2月,新四军军长陈毅由华中赴延安,参加整风及“七大”。经文水西社村,过汾河交通站,过胡家堡,绕送汾阳、交口,过云周西村,过太汾公路,沿上石沙村,过骨脊山,路宿鸦儿崖,由离东县游击队和民兵护送走下昔乡的高塔梁、马属卯出境。途中陈毅写下了《过骨脊岭》和《过吕梁山》两首诗词。诗中“林深木亦茂,到处风雪扬”,将骨脊山巅的凛冽气象尽显;“雪积量腰短,冰坚铺路长”勾勒困境,“居民为我言:君等多吉祥”则藏军民乐观。《过吕梁山》中“花信迟迟春有脚,夕阳满眼是桃红”更具张力,以冰雪喻抗战黎明前的黑暗,用桃花象征胜利曙光。诗中还点出了吕梁山“林壑深幽胜太行”的特质,它既是晋陕天然屏障、抗敌防线,更有汉代“吕梁碑”记大禹治水的历史积淀。这些诗篇至今传唱,也让鸦儿崖旧址从地理坐标,成为承载民族气节的文化地标。

三、两地旧址的历史关联与价值评估

(一)历史关联解析

离石、方山离东县机关旧址,并非孤立存在的两处遗址,而是同一县级政权在“不同抗战阶段”的“驻地迁移与功能升级”,共同构成离东县抗日民主政权的“完整发展脉络”,具体体现为三点:

1、时序承接:离石千年里是政权“初创期核心”(1940年9月—1942年11月),见证离东县从“办事处”到“县政府”的建制完善;方山鸦儿崖是“战略转移后枢纽”(1942年11月—1945年9月),记录政权在抗战最艰难阶段的“坚守与功能拓展”,二者串联起离东县政权“从无到有、从弱到强”的演变历程。

2、功能互补:离石千年里以“行政办公、区域动员”为主,为政权运转奠定组织基础;方山鸦儿崖则拓展为“行政+交通+军事”复合型枢纽,承担领导人护送、物资转运等战略任务,形成“初创奠基—战略升级”的功能递进,共同保障离东地区抗日斗争的有序推进。

3、精神同源:两地均承载着晋西北军民“不畏强敌、坚守抗争”的革命精神,是离东县抗日斗争史的“空间载体”——从千年里的“星火燎原”到鸦儿崖的“中流砥柱”,红色精神一脉相承,共同构成“离东抗日斗争”的完整叙事。

(二)核心价值评估

1、历史价值:作为晋西北抗日根据地政权建设的“实物遗存”,两地旧址完整呈现了县级抗日政权“从组建到成熟”的演变过程,清晰记录了“钢铁走廊”的运营细节,填补了晋绥边区“县级政权运作”“秘密交通线管理”的史料空白,为研究抗战时期地方行政体制、敌后斗争策略提供了“不可替代的实物依据”。

2、艺术与科学价值:建筑层面,以窑洞为主的形制展现“朴素厚重、因地制宜”的地域建筑美学;技术层面,“交分圆线”拱券结构、砖石混合砌筑工艺,体现北方山区“就地取材、适配环境”的营造智慧,对研究吕梁传统建筑技术、战时建筑改造策略具有重要参考价值。

3、社会文化价值:

教育层面:作为爱国主义教育“鲜活教材”,旧址承载的英雄事迹与斗争历程,可直观传递革命先辈的“信仰力量与责任担当”,助力青少年树立正确历史观;

经济层面:作为吕梁红色旅游的“关键节点”,可串联离石、方山两地红色资源,联动北武当山、庞泉沟等生态景区,推动“红色文化+生态旅游”融合发展,为地方文化产业升级、乡村振兴注入新动能。

四、保护与利用现存问题

(一)建筑损毁严重,抢救迫在眉睫。两地旧址因长期缺乏专业维护,建筑本体损毁已进入“加速期”:离石千年里核心正窑塌陷、墙体开裂,部分构件腐朽;方山鸦儿崖砖窑风化剥落、地下储物窖渗水,且两处均存在院墙坍塌、排水无序等问题,部分单体建筑已濒临“消失风险”,若不及时抢救,历史信息将永久流失。

(二)资金保障不足,管护难以落地。未建立“跨区域专项保护资金”,修缮与维护费用未纳入离石、方山两地财政统筹预算;社会资金募集渠道狭窄,企业、社会组织参与意愿低,导致“抢救性修缮停滞、日常管护缺位”,保护工作陷入“无钱可投”的困境。

(三)宣传利用薄弱,价值未被释放。品牌层面:两地旧址“各自为战”,未形成统一品牌,知名度局限于本地,省外甚至省内其他地区知晓度低;

内容层面:宣传聚焦“单点历史”,未系统挖掘“政权迁移”“钢铁走廊”等跨区域核心价值,叙事碎片化;

联动层面:与周边北武当山、庞泉沟等景区缺乏协同,未融入区域旅游线路,红色文化价值与生态旅游资源未形成“合力”。

(四)管理机制缺失,协同存在壁垒

“四有”(有保护范围、有标志说明、有记录档案、有保管机构)保护体系未落实,离石、方山两地缺乏“统一管理机构”,权责划分模糊;未配备专职文物保护员,日常巡查、安全防护缺位,且两地沟通协调机制不畅,难以形成“保护合力”,跨区域保护沦为“空谈”。

五、保护与利用建议

(一)推进协同修缮,筑牢保护基础

1、完善保护体系:离石、方山两地联合成立“修缮工作组”,共同划定保护范围与建设控制地带,建立“统一的旧址档案数据库”(含历史照片、建筑图纸、修缮记录);聘请具备文物保护资质的单位,开展跨区域地质勘查与结构安全检测,严格依据《中国文物古迹保护准则》制定“协同修缮方案”,确保两地修复标准统一、风格协调。

2、分阶段实施修缮:

第一阶段(1-6个月):优先修复离石千年里正窑、方山鸦儿崖交通站等核心建筑,采用传统工艺补夯墙体、灌浆裂缝、梳理排水系统,抢救关键历史信息;

第二阶段(7-14个月):推进次要建筑修缮与环境整治,对可复用的木、石材料进行修复利用,最大限度保留历史原貌;

验收阶段:两地联合组织专家验收,确保修缮质量达标,避免“重修复、轻保护”。

(二)构建多元资金保障机制,破解资金困境

1、政府主导:将离东县机关旧址保护经费纳入离石、方山两地财政年度预算,设立“跨区域保护专项资金”;积极对接山西省文物局、文旅厅,争取“革命文物保护专项补助”“红色旅游发展资金”,确保基础资金稳定。

2、社会参与:发起“守护离东红色走廊”公益项目,通过线上众筹、企业认领修缮、捐赠展品等方式,吸引社会资本参与;对捐赠金额较大的企业或个人,可在旧址设立“贡献纪念牌”,提升参与积极性。

(三)强化联动宣传,打造红色品牌

1、内容赋能:联合编纂《离东县抗日斗争全史》、拍摄《钢铁走廊上的离东政权》专题纪录片,深度挖掘“政权迁移”“领导人过境”“杜凤英事迹”等核心IP,通过微信公众号、短视频平台(抖音、快手)、地方电视台等渠道,扩大品牌影响力。

2、教育联动:与两地中小学、机关单位、企业合作,开展“重走离东抗日路”“红色故事会”等跨区域主题活动,将两地旧址联合申报为“省级爱国主义教育基地”,打造“沉浸式红色课堂”。

3、文旅融合:设计“离石千年里—方山鸦儿崖”红色研学路线,串联北武当山、庞泉沟等生态景区,开发“驻地变迁探秘”“交通线模拟运输”“英雄事迹情景剧”等沉浸式体验项目,形成“红色+生态”旅游闭环,提升游客参与感与获得感。

(四)健全协同管理机制,保障长效运营

1、建立统一管理机构:成立“离东县机关旧址跨区域保护管理委员会”,由离石、方山两地政府分管领导任组长,文物、文旅、财政等部门为成员,明确“统一规划、分工负责、协同推进”的工作机制;配备专职文物保护员与跨区域讲解员,负责日常巡查、安全防护、讲解服务。

2、融入乡村振兴规划:将旧址保护利用与两地乡村振兴结合,在周边布局“红色文创商店”“特色农家乐”,带动村民增收;同时划定“商业开发红线”,避免过度商业化,守住红色文化底色。

3、深化学术研究:联合两县区史志办和市史志办,以及吕梁学院和山西大学历史文化学院等机构,设立“离东县政权迁移与晋绥交通线”专项研究课题,持续挖掘旧址历史价值,为保护利用提供“学术支撑”。

离石、方山离东县机关旧址,是晋西北抗日根据地“浴血抗争”的珍贵见证,承载着两地共同的红色记忆与革命精神。当前,面对建筑损毁、资金短缺、协同不足等问题,唯有以“跨区域协同”为核心,以“科学保护、多元利用”为路径,才能让这一红色遗产“活起来、传下去”。

未来,随着保护与利用方案的落地,两地旧址将不再是“孤立的濒危遗址”,而是串联起完整抗日叙事的“活态红色课堂”,既守护了革命先辈留下的精神财富,也为吕梁高质量发展注入持久的“红色动力”,让晋西北的抗日精神跨越时空,代代相传。