“驮不尽的碛口,填不满的吴城,看不尽的彩家庄。”晋商古道上流传的民谣,像一缕穿越百年的驼铃响,将这座隐于吕梁山深处的古村落,从历史的烟尘中轻轻唤醒。我国著名建筑学家陈志华曾驻足于此,感慨道:“这个村庄是碛口古建筑群的组成部分,应设法修复,将来与碛口古镇及陕西佳县古城联手开发旅游,一定会得到中外游人的青睐。”村口石牌坊上“驮碛口看吴城到此行人看不尽,契清朝兴李氏应时翥凤和犹高”的楹联,更似一幅立体的画卷,将彩家庄的人杰地灵与商道繁华,凝练成无声的诗行。

一条古道,一群晋商,一座古村,在此相遇了三百年。时光冲刷着青瓦土墙,却未磨灭李氏家族的奋斗印记,反而将这座村落酿成了研究晋商文化的“活化石”,留存为黄河流域里一段鲜活的乡村记忆。

一、踏春入村:古道明珠的初遇

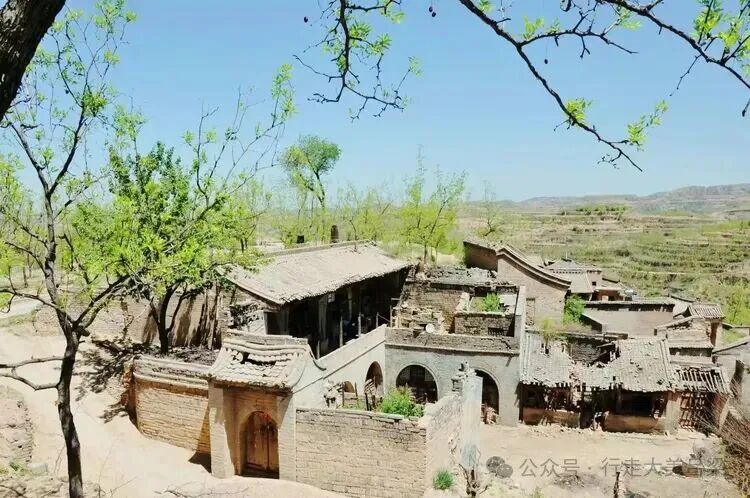

戊戌年孟春,山桃初绽,草木含翠,我与好友相伴,循着晋商古道的旧迹,奔赴彩家庄。车过离石、柳林与临县的交界地带,离碛旅游公路旁,一片依山而建的青瓦群落骤然闯入视野——那便是彩家庄了。

这座古村恰处碛口古镇与吴城古镇之间,曾是临县通往平遥晋商古道的必经之地。史料载,顺治年间,陕西米脂李氏族人因避祸迁徙至此,见山坳里棌树郁郁葱葱,既为避讳“李”姓可能引来的追捕,又因“棌”与“彩”同音,遂定名“彩家庄”。康熙年间,李氏子弟李秉濯经商发迹,亲自设计、聘得名匠,历时二十余载,在村中兴建上街、下街两大建筑群落,24处院落错落排布,坊间称之为“李氏庄园”。如今,全村242户650人中,李姓占比95%,百年家族的血脉,仍在古村中静静流淌。

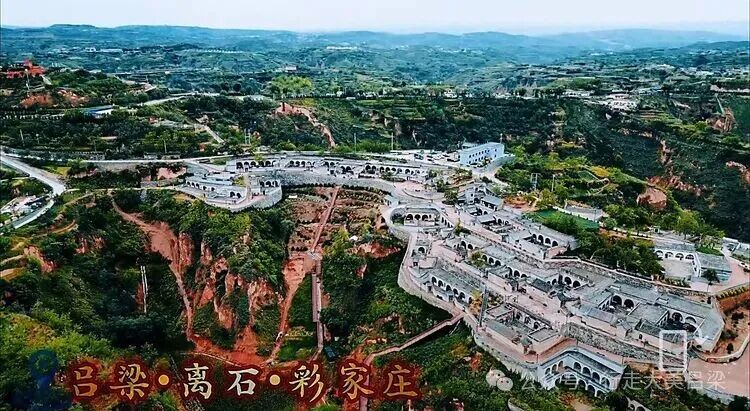

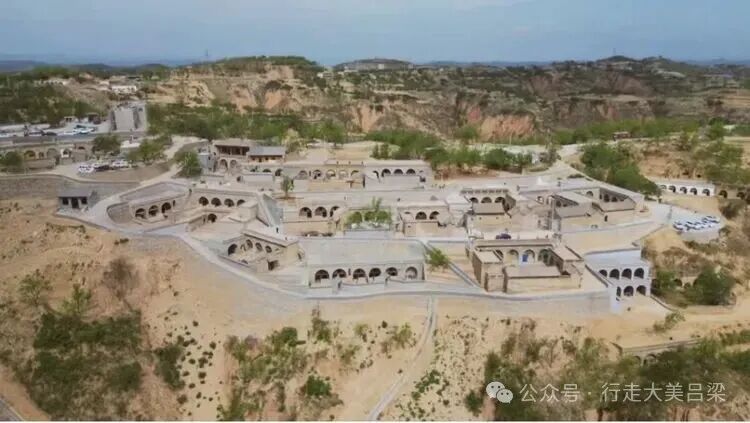

站在离碛线的制高点远眺,彩家庄宛如一只展翅的凤凰:村西真武庙踞于山巅,是为“凤头”;东西两山绵延舒展,化作“凤翅”;中间山脊蜿蜒而下,便是“凤身”。24处明清古民居就错落建于“凤头”“凤背”“凤翅”之上,青瓦顶、泥土墙与黄土山峦浑然一体,仿佛大地孕育出的自然肌理。村口观景亭旁,几株老枣树虬枝盘曲,树皮上的纹路似在诉说,这里曾是驼队叮当、商贾云集的通衢要地——毕竟,能与“驮不尽的碛口”“填不满的吴城”并提,彩家庄当年的繁盛,可想而知。

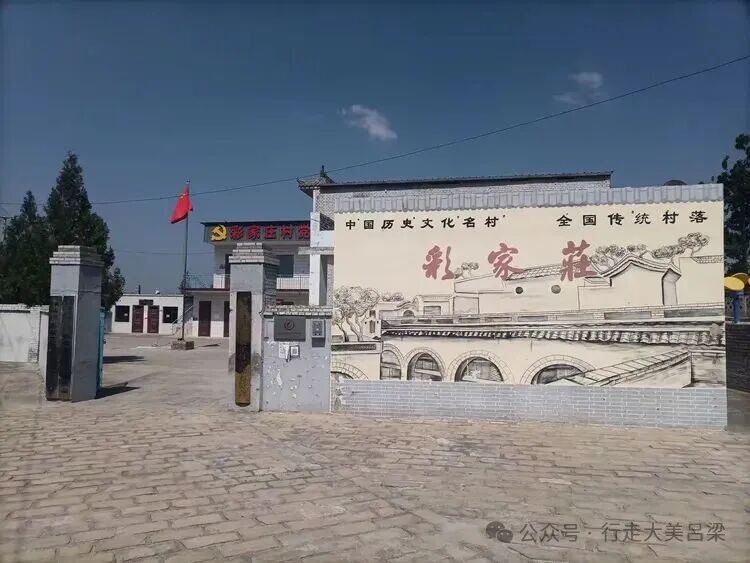

自2005年被定为“县级重点文物保护单位”起,彩家庄便陆续收获了“世界第六批文物保护区域”“中国传统村落”“山西省历史文化名村”“中国历史文化名村”等头衔。两大“国字号”桂冠加身,并未让它沾染过多商业化气息,反而更像一位沉静的老者,在吕梁山的褶皱里,守着岁月的秘密。近年,《荒城记》《吕梁铁骨》等剧组曾来此取景,镜头里的青瓦土墙、古巷石碾,让更多人窥见了这座“晋商古道旁遗落明珠”的魅力。

二、漫步古宅:砖瓦间的晋商密码

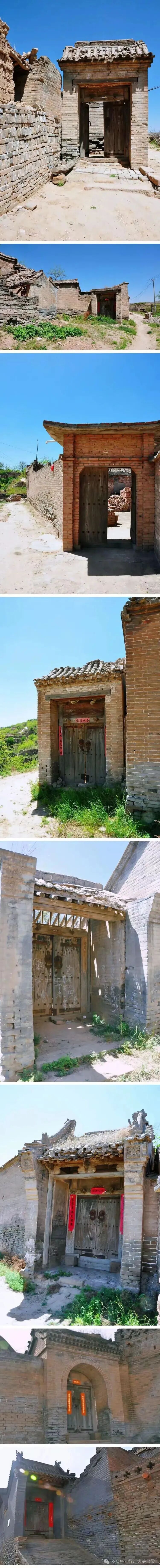

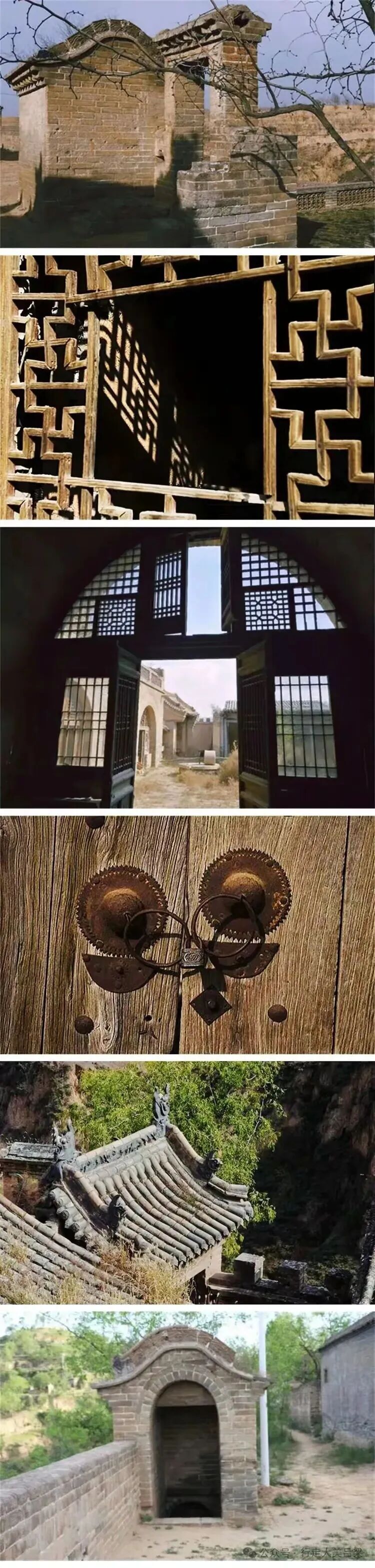

走进彩家庄,脚下的青石板被岁月磨得发亮,仿佛还残留着驼队马蹄的温度。古村落的灵魂,藏在那些依山就势的院落与精雕细琢的砖瓦之中——这里的每一处建筑,都是晋商文化与黄河文化交融的注脚。

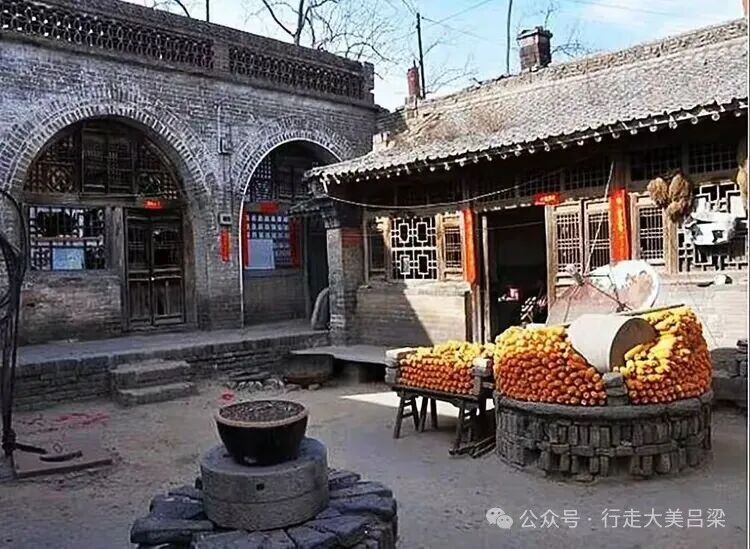

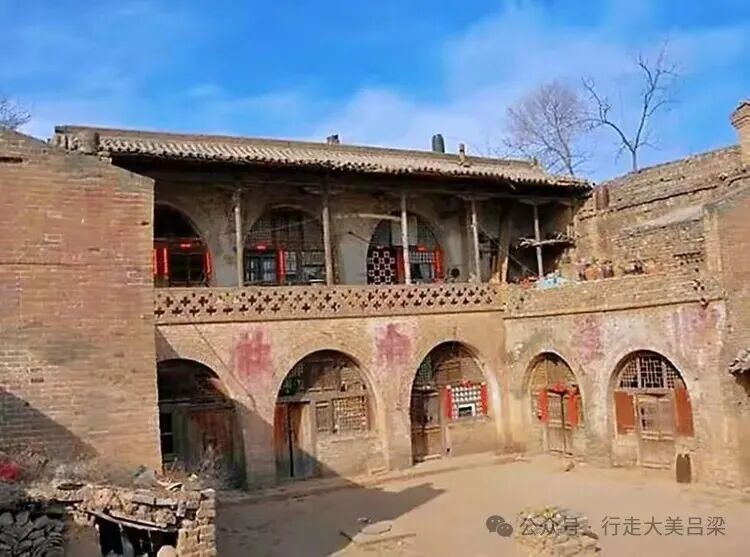

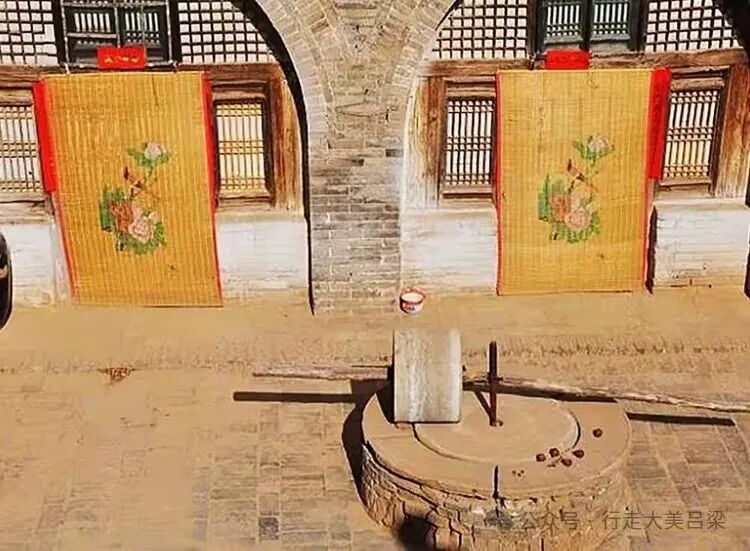

李氏庄园的24处院落,多为四合院,间有三合院,均遵循“依山就势、错落有致”的原则。窑口以青砖砌成“窑脸”,院内用青砖漫地,屋顶分平屋顶、坡屋顶(含单坡、卷棚、硬山),巧妙化解了黄土地的湿陷性难题。更令人称奇的是,院落依用途细分:书房院墨香犹存,染坊院似留布韵,功夫院可窥武风,晓莹院藏着闺阁心事,乐善堂彰显着家族义举。“人敦愿悫,户习诗书”的李氏家训,就刻在这些院落的门楣与砖雕里,与晋商“勤俭、诚信、团结”的精神一脉相承。

在《吕梁市不可移动文物名录》中记载的1、2、4号院,堪称庄园的“精华之作”。三座院落均坐西向东,建于清乾隆年间,中轴线自东向西依次排布倒座、正窑、南砖券窑洞、北砖券窑洞(或房间、照壁、大门)。其中1、4号院的门额上,各悬一方乾隆甲寅年的“武魁”木匾,匾文右侧竖书“兵部侍郎兼都察院右副都御史巡抚山西兼管提督印务郎制太原城守慰薛兆奎奉”,中间嵌“皇恩”小字,左侧落“乾隆甲寅科举人李光星立”,黑底金字,虽历经风霜,仍透着当年的荣光。2号院的倒座为单檐卷棚硬山顶,灰瓦屋面,无廊式梁架,简约中见精巧,只是4号院的倒座已只剩遗址,断壁残垣间,更添几分沧桑。

院落里的雕刻,是无声的故事书。脊雕“天官赐福”、壁雕“三星高照”、柱头木雕“招财进宝”,每一处纹样都藏着美好的期许;墙角的“泰山石敢当”石碑,门楣上的“乐善堂”“晓莹院”匾额,又诉说着家族对德行与才情的追求。据村人讲,李氏家族累代文风鼎盛,先后出了1名武举、3名太学生、4名文武庠生、3名廪贡生、6名监生、2名增生,还有一位名医李树章,难怪陈志华先生会说,这里是研究晋商文化与晋西明清民居的“活化石”。

漫步古巷,偶见一处欧式风格的小阁楼,与中式窑洞相映成趣——原来,民国年间李氏家族在碛口经营“如仪诚厚”“德太远”等老字号时,曾与外商往来,带回了异域的建筑元素。这种“中西合璧”的细节,恰是晋商“汇通天下”视野的生动写照。

三、溯源寻踪:李氏家族的商道传奇

彩家庄的兴衰,与李氏家族的奋斗史紧紧缠绕。推开一座院落的木门,门板上的斑驳木纹,似在讲述三百年来的起落沉浮。

故事的开端,是一场避祸与迁徙。相传李自成起义失败后,清廷在陕西米脂搜捕其族人,李氏一支被迫逃离,部分人辗转至临县安业乡下西坡村。顺治年间,饥荒肆虐,李氏后人李孟清、李兴兄弟俩,一路乞讨来到彩家庄,见此地山环水绕,便开荒伐树,扎下根来。兄弟二人勤耕苦作,家业渐兴,到第三代李爱时,已能聘塾师教授子弟,长子秉江、次子秉濯、三子秉汉,不仅读书识字,更习武强身。

次子李秉濯,便是彩家庄的“造梦者”。他自幼聪颖,十五岁考中武秀才,后任皇清御封直隶河北省武略骑尉太学生。真正让他改写家族命运的,是一场“受托理财”的际遇:临县青塘村一位护国员外病逝,留下孤儿寡母与万贯家财,遍寻碛口却无人敢受托放贷。最终,他们找到了“知书达理、信誉颇高”的李秉濯。得到这笔资金后,李秉濯如虎添翼,生意从粮油、布匹拓展至驼队运输,商品远销海外。鼎盛时,从碛口到介休的古道上,每隔40里便有一处李氏货栈;碛口二道街上,半数店铺都属李氏家族,每日往来骆驼、骡马络绎不绝,“如仪诚厚”的麻油、“德太远”的布匹,都是远近闻名的字号。

经商致富后,李秉濯兑现了“建一座像样庄园”的誓言。他亲自规划院落布局,将“文武并重”的家族理念融入建筑:书房院供子弟读书,功夫院供族人习武,染坊院、磨坊院保障生活自给。历时二十余年,李氏庄园终于落成,24处院落依山而建,既显晋商的气派,又藏黄土高原的坚韧。据说,晋商巨首乔志云也曾多次来此洽谈生意,彩家庄的名气,一度与碛口、吴城不相上下。

如今,漫步庄园深处,仍能寻到当年繁华的痕迹:一处院落的墙角,嵌着“光绪年间重修”的石碑;另一处的窗棂上,木雕“暗八仙”纹样虽已褪色,却依旧精巧。村人说,民国年间,碛口古街上仍有60-70名彩家庄商人,李文荣、李文富等后辈,延续着家族“诚信经商”的传统。只是随着公路兴起,晋商古道渐成遗迹,彩家庄也慢慢归于沉寂,唯有那些青瓦土墙,还在默默守护着这段商道传奇。

四、登高悟怀:古村的过去与未来

站在彩家庄的“凤头”——真武庙前的平台上,极目远眺,黄河峡谷的涛声隐约可闻,那便是古人笔下的“老河听涛”。往东望,吴城古镇的轮廓藏在云雾里;向西看,碛口古镇的码头似在波光中闪烁。这座古村,恰是晋商古道上的“中点站”,一头连着晋中平原的金融中心平遥,一头连着黄河黄金水道的碛口码头。

“拉不完的碛口,填不满的吴城,看不尽的彩家庄”,这句民谣道尽了三者的关系:碛口是黄河岸边的“水旱码头小都会”,大同碛的险滩造就了“货物堆积如山”的盛况,故有“驮不完”之说;吴城是东通汾阳的交通枢纽,每日数千头骡马、骆驼在此歇脚,几十家骡马店、饭店昼夜不息,遂成“填不满”之景;而彩家庄,凭借“凤形”风水与李氏家族的经营,成为古道上“看不尽”的人文胜景——这里有四合院的精巧,有晋商的传奇,更有“文武相济”的家风。

如今,吕梁市已有75个“中国传统村落”,彩家庄只是其中之一。但在我看来,它的独特之处,在于“不与群芳争艳”的沉静:没有李家山民居的声名远播,没有西湾民居的游人如织,却保留着更原始的古村风貌。土墙缝隙里的野草,屋檐下悬挂的玉米,石碾旁闲聊的老人,都透着“烟火气”与“生命力”。近年,村里在保护古建的同时,也试着发展“轻旅游”,游客可以住进修复后的四合院,体验推磨、做豆腐的农家生活,或是跟着老人学唱吕梁民歌,在慢时光里触摸晋商文化的脉络。

下山时,夕阳为青瓦镀上一层金边,一位李姓老人正坐在石牌坊下,给孩童讲“李秉濯建庄园”的故事。孩童指着门额上的“武魁”木匾,问“什么是武举”,老人笑着解释:“就是既能读书,又能习武的人。”那一刻,我忽然明白,彩家庄真正“看不尽”的,不仅是建筑与风景,更是藏在砖瓦间的精神——晋商的诚信、家族的坚守、古村的韧性。

这座“凤栖”古道的古村落,历经三百年风雨,虽不再有驼队叮当、商贾云集,却以“中国历史文化名村”的身份,重新走进人们的视野。它像一本厚重的书,每一页都写着黄河流域的文明密码;又像一盏不灭的灯,在乡村振兴的路上,照亮着传统与现代交融的方向。或许,这便是陈志华先生期待的“修复与开发”——不是过度商业化的改造,而是让古村“活”在当下,让更多人读懂:晋商古道的传奇,不仅在碛口的码头、平遥的票号,也在彩家庄的青瓦土墙与李氏家族的家风里。